お子さんとの初回リハビリの工夫

皆さんこんにちは。今回は吃音症状に悩むお子さんとの初回リハビリでの私の工夫について紹介させていただきます。私が働いている病院では18歳未満のお子さんを対象にリハビリを行っています。そのためこのコラムでは、未就学児の場合、学童期以降の場合に分けてお話させていただければと思います。

まず未就学児の場合、私は机上でできるゲームやおままごとなどのおもちゃを使用しお子さんの発語を促しながら吃音の中核症状や随伴症状の確認を行っています。特になぞなぞやクイズのような言葉で答える必要がある遊びはお子さんの発語を促しやすく、盛り上がることも多いです。未就学のお子さんの場合、まずはコミュニケーションの楽しさを学んでほしいので、どのようなことに困って来院したのか、話しにくさの自覚の有無などはお子さんからの訴えが無い場合はお子さんに直接確認せず親御さんからの聞き取りと、一緒に遊んだ時の様子から判断するようにしています。

次に学童期以降のお子さんの場合です。就学後のお子さんは吃音症状に気づいており明確な困り感を持っていることが多いです。そのようなお子さんには寄り添う意味も込めて吃音症状の困り感(言いにくい言葉や場面はあるか、学校でからかいなどは受けていないか等)や、どのような場面で流暢に話せるようになることを目指していきたいかを質問するようにしています。初回の評価としては未就学児さんと同じようにゲームをして発話の様子を確認するとともに、文章を読んでもらい音読場面の吃音症状の評価も行うようにしています。

また、未就学児、学童期以降のお子さんを持つ親御さんどちらにもお願いをすることがあります。それは、“そのお子さんがお気に入りの物を持参していただく”ことです。対人緊張が強く硬い表情で来院したお子さんも遊びなれたおもちゃや本があると緊張が和らぐ様子が見られたり、STが“お気に入り”について質問して一緒に遊ぶことでお子さんの発話量が増えることも多いです。

実際には対人緊張が強く初回のみではなかなか評価しきれないお子さんもたくさんおられます。そのようなお子さんたちが徐々に部屋に慣れて、話したかったことを爆発的に話してくれるようになることもじっくり関わることができる吃音治療の良さと感じています。

去年は皆様どのような一年でしたでしょうか。私は本コラムの執筆や以前紹介させていただいた吃音支援者交流会での司会等、初めてを多く経験した学びの一年でした。今年も皆様により良い情報をお伝えしていけるように励んでいきたいと考えております。本年が皆様にとって良い年となりますように…

ST室での流れ

あけましておめでとうございます。

インフルエンザなど感染症が流行していますが、みなさま体調はいかがお過ごしでしょうか。

私は身近な人たちが新年早々にインフルエンザで発熱していく中耐えきり、気が緩んだ月末にただの風邪で発熱してしまいやっと回復してきました。

さて前回までは親御さん、お子さんに分けて初回面談についてのお話をさせていただいていたのですが、今回は初回面談を終えた後のST室での流れをお話させていただければと思います。

私が行っているリハビリの一番多い流れとしては、

- その日のお子さんの吃音症状の確認

- 前回の来院から今回の来院までの吃音症状の様子を親御さんと確認、話し合い

- 親御さんに参加していただきST室内で家庭での会話、練習タイムの再現(リッカムプログラムの場合)

- 親御さんへのフィードバック

を40分間のリハビリの中で行っていきます。

1はこれまでお話させていただいた内容と重なる部分が多いのですが、今回はこの1をメインとしてお話させていただきます。

吃音症状の確認方法として、もちろん検査をとることもありますが、毎回来院時になにかしらの検査を取るわけではありません。ボードゲームで遊びながら自然な発語を促したり、絵本や学校の教科書を持参してもらい音読場面での吃音症状を評価していきます。

この時の評価ポイントとしては、自然な発語を促した時の吃音症状と、吃音症状が減るように短い発語を促した時の吃音症状の頻度を確認するようにしています。短い発語の促し方としては、はい/いいえ で答えられる質問をしたり、なぞなぞのように単語で答えられるクイズをすることがおすすめです。

また、吃音症状だけでなく、随伴症状の有無の確認や、自分の発話に自信をもってコミュニケーションを楽しむことができているかの確認も表情や積極的にコミュニケーションに参加できているかを見ながら評価をおこなっていきます。

コミュニケーションに消極的なお子さんは時間配分はこちらが提案しお子さん自身にスケジュールを組み立ててもらうこともおすすめです。ある程度年齢が高いお子さんでないと難しいこともありますが、お子さん自身に取り組みたいものを決めてもらうことで意欲的にコミュニケーションが取れることが多いです。

今年の冬は暖かい気も致しますが皆様も体調にお気をつけてお過ごしください。

いただいた質問について

寒波が日本海側に猛威を振るう中、皆さんはどうお過ごしでしょうか。こちらも例年通り雪が積もっており、休日は家の中で取り組める趣味を楽しんでいます。

今回は、前回のコラムの内容について質問をいただきましたので今回はその二つについて書かせていただければと思います。

長い発話と短い発話で吃音症状の頻度に差があった場合は重症度が高いと判断しているのか。

私は長い発話と短い発話の時の吃音症状を確認するようにしています。

関わっているお子さんで多いのは長く話すと吃音症状が出てしまいやすいけれど、短く話すと流暢に話すことができるお子さんです。

もちろん差がないお子さんもいらっしゃいますし、まだ出会えていないだけで短い発話の方が吃音症状が出てしまうお子さんもいるかもしれません。

長い発話と短い発話で吃音症状の頻度に差があっただけでは重症度が高いと判断はしていません。

むしろ吃音症状が多く、発話開始までに時間がかかってしまう方が、重症度が高いと判断しています。ST室内ではまず流暢に話す経験をたくさん積んでもらうため、最初に長い発話、短い発話のどちらが得意かを確認し、今後の教材選択に役立てるようにしています。

吃音症の随伴症状とは具体的にどのようなものがあるのか。

吃音の随伴症状は発声時に付随する運動であり、吃音検査法では“正常な発語に必要とされる以上の身体運動や緊張”と表記されています。

例としては、話すときに首を傾けたり、体幹を前傾に傾ける、赤くなるほど顔をしかめる渋面などがあり、どれも体にグッと力が入るものが多いです。

随伴症状を止めようとしてかえって他の随伴症状が増えてしまったり、吃音症状が増悪してしまうことも考えられるため、もし随伴症状のある患者さんが来られた場合、身体が動いていますよと指摘をすることはおすすめしません。

さて、ここで間違われやすいのは随伴症状とチックの違いです。

一番の鑑別ポイントは、“発話時以外にもその症状があるか“です。

発話時以外の日常生活場面でも同様の症状が頻回にある場合、吃音の随伴症状ではないかもしれないため患者さんからの聞き取りや、会話場面の観察は慎重に行い判断する必要があります。

今回質問を頂けたことで私自身知識を整理し、理解を深めるとてもいい経験になりました。

今後もどうぞよろしくお願いいたします。

ST室内で使用しているおもちゃ①

暖かくなってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。

先日後輩から就職先を小児に決めましたと連絡をいただきました。小児分野に興味を持ってくれたこと、小児に関わるSTが増えることにとても頼もしく感じます。

さて今回は実際にST室で使用しているボードゲームを紹介させていただきます。

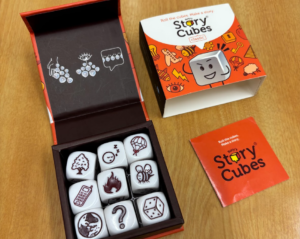

ストーリー・キューブ (Story Cubes)

ストーリーキューブはお子さんの長い発話を聞きたいときに選ぶようにしています。

箱の中には九つの絵が異なるサイコロが入っており、絵をつなげて自由にお話を作る遊びです。時には親御さんも誘って順番にお話しを作って遊んでいます。このゲームのいいところは何これ?という絵が入っており、話題が広がりやすいところです。

皆さんにはこの絵が何に見えますか?

よく曲がり角として使っているのですが、田んぼと表すお子さんもいました。絵が少し斜めになっていることが気になり、調べてみたところこれはイギリスの初心者マークだそうです。

それとは別に面白かったのがこの?マークです。

これをマリオの?ボックスという子がおり思わずなるほどーと声が出てしまいました。子供の発想力は面白いですね。一番このゲームを楽しんでいるのは私かもしれません。

ドブル (Dobble)

このゲームは一枚のカードにたくさんの絵が描かれていることが特徴です。

説明書には遊び方が5つほどあるのですが、一番覚えやすいルールは自分の手札と山札を見比べて同じ絵があったら取り、たくさん取れるように他の参加者と競い合うルールです。

盛り上がりますし、単語レベルの発話も聞き取れること、これはどんな時に使うもの?と会話を広げることもでき、ST室内ではとても重宝しているボードゲームです。

このゲームにももちろん?と言っていいのかはわかりませんが馴染みのないイラストがあります。

イグルーというのですが皆さんはご存じですか?小学生のお子さんが社会で習ったと言っていたのですが、私は習った記憶がありません。授業も以前とは変わってきていることをこのゲームで知りました。

いかがでしたでしょうか。情報はSNSのまとめを見て楽天をチェックしたり、実際に買いに行くのはハンズの品ぞろえが多く便利です。皆さんもおすすめのボードゲームがありましたら是非教えていただきたいです。

ST室内で使用しているおもちゃ②

寒暖差に体調を振り回されることが多い4月でしたが皆様お元気でしょうか。最近はだんだんと暖かいどころか春はどこへ?と感じる程暑い日も増えてきて服選びが難しくなってきていますね。

前回のコラムではST室で使用している既製品の遊びを紹介させていただいたのですが、今回は手製している遊びを紹介させていただこうと思います。

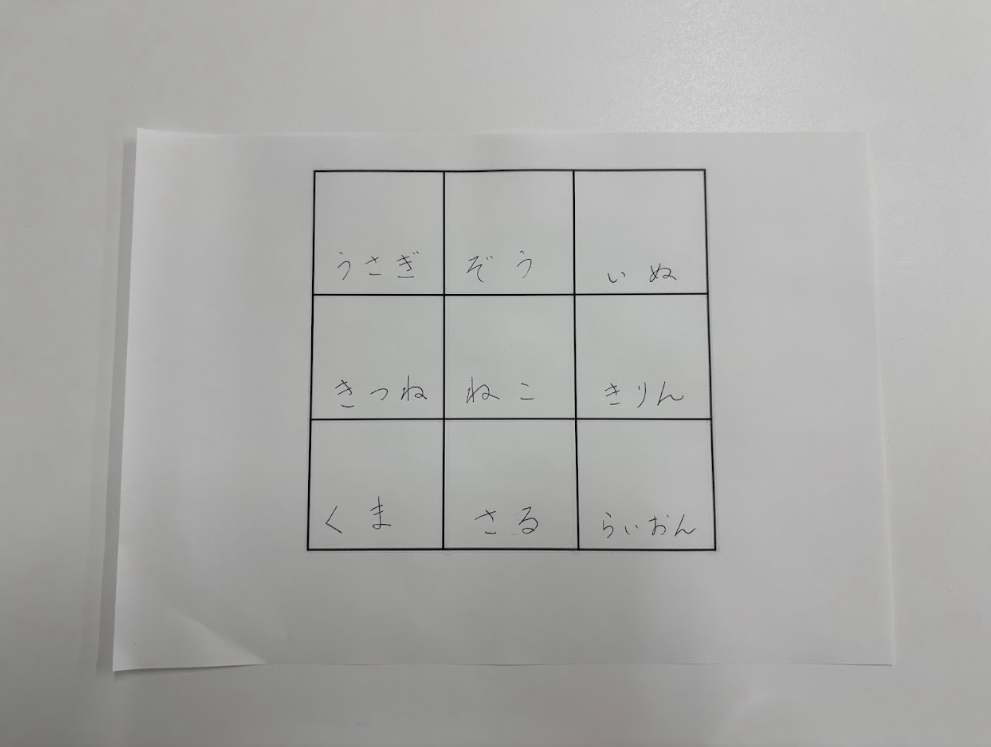

ビンゴ

ビンゴではこの格子の枠を作成し使用しています。動物、野菜、図形等ジャンルを決め、マスの中に一つずつ書いてもらえば準備は完了です。ひらがなが読めないお子さんには絵を描いて、わかりやすくする工夫をしています。

既存のビンゴのようにくじ引きして出た動物にマークをつけていく遊びでも十分楽しめるのですが、私は絵カードを使用してお互いに問題を出し合って、引いたカードを当てあいながらビンゴを目指していくルールで遊んでいます。

例えば、引いたカードがリンゴの場合「赤くて丸い果物はなんでしょう?」とお子さんに質問し「りんご」と当ててもらってからお互いマークを付けていきます。問題が出せそうなお子さんであれば交互に問題を出し合って進めています。普段は聞かれてばかりですが大人に問題を出せるのが楽しいようです。

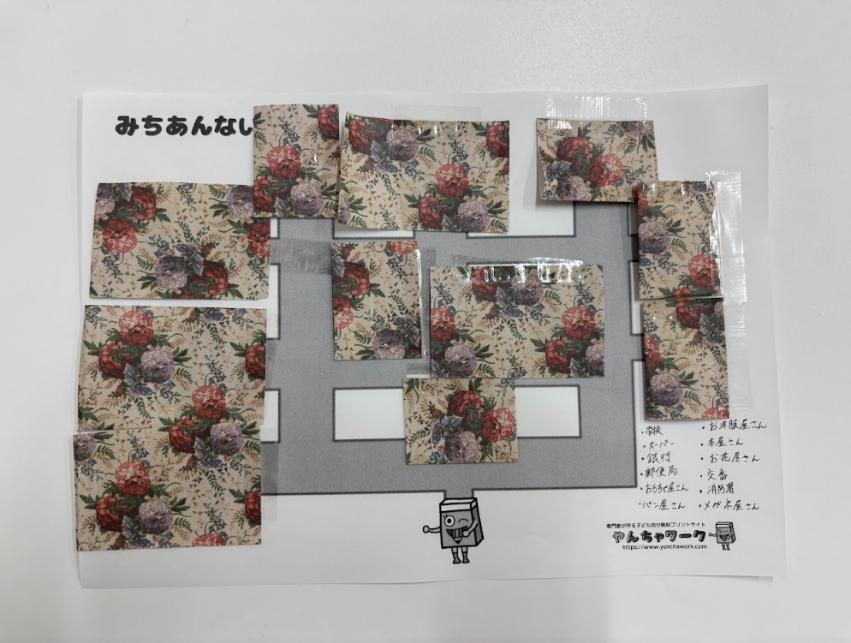

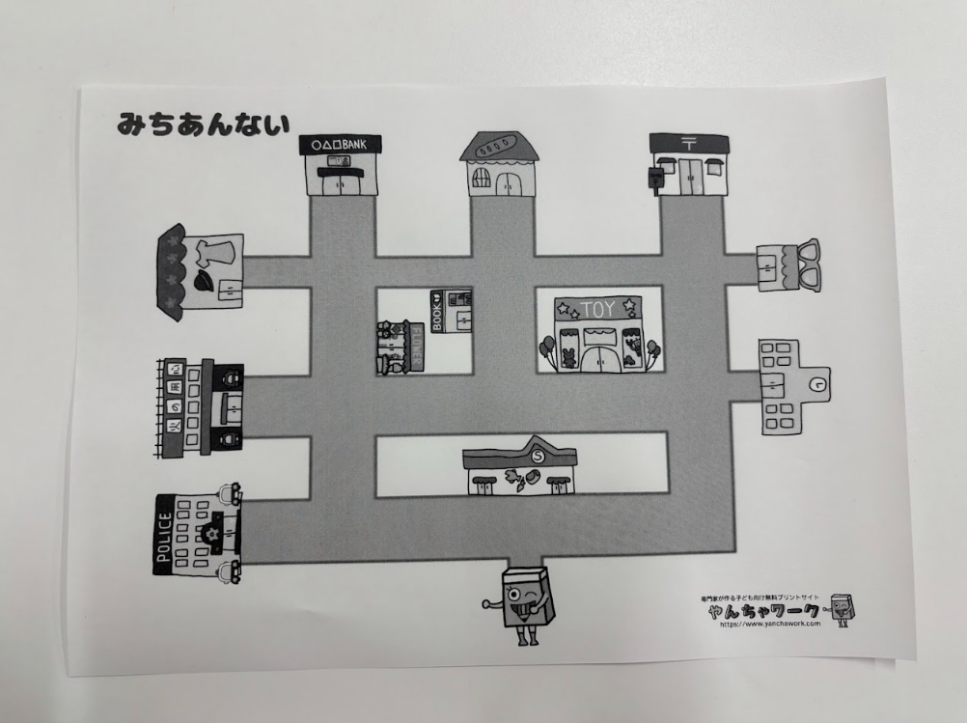

道案内

最近遊んでみて意外と盛り上がったのがこの道案内です。

準備としてまず、同じ地図を二枚用意し、片方は目的地を折り紙や付箋で隠します。

今回はやんちゃワークさんの道案内の地図を使用し説明させていただきます。

基本的に二人で遊ぶのですが遊び方は、地図を一枚ずつもち、

1.目的地が隠れている地図を持った人は、案内役に目的地を伝える

2.案内役は目的地が隠れていない地図を持ちながら、目的地までの道を説明する

この二つです。

相手が思ってもいない方向に行ってしまったり、どうやって伝えようか迷ったり、少し難しいので就学後のお子さんでなければ取り組みにくい遊びではありますが自然と会話も弾みますので是非遊んでみてください。

既製品とは違い、“ここはこうしようよ”とコミュニケーションをとりながら工夫ができるのが手製の遊びのメリットと考えています。

デメリットとしては普段の仕事をしながらの作成になるのでどうしても作ることが手間に感じることもありますが、作ってしまえば応用もできとても便利です。ぜひ遊んでみてください。

吃音症に関わるSTになるために

暑い日が増えてきましたが皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

先日ダメマネというドラマで吃音症の方が登場したそうです。私はドラマを見る習慣がなく拝見していないのですが、学生時代にラヴソングという吃音症の女性が主人公のドラマをちらっと観たことがあり、メディアの発信力が吃音症を知っていただくきっかけになっていることに関心しました。

さて、今回のタイトルは“吃音に関わるSTになるために”をお話させていただこうと思います。

実は吃音学院さんに吃音症に関わるSTになるためには?そもそもSTになるためには?という依頼を最初の頃にいただいており、どのようにお伝えしたらいいのかをずっと考えていたのですが、今回は資格を取った後ということを前提にお話しさせていただこうと思います。

まず最初に分かれ道になるのは就職活動かと思います。吃音症の方の治療を行っているのかを見学や面接のときに聞いてみると職場の様子が把握できると思います。

ですが、もしかするとこのタイトルに興味をもって読んでいただいている方の多くはすでに就職しているが吃音症の臨床を始めたいという人が多いのではないでしょうか。

実際に私は“小児ならどこでも吃音症に関われるだろう”という安易な考えで就職をしましたが、働いてみるとなかなか吃音症のお子さんはいませんでした。しかしある日、いつも通っている保護者の方からお子さんの吃音症状について相談を受けたため主治医と話していると、吃音症は解決方法がないと思われており、リハビリに繋がっていなかったことがわかりました。吃音症のお子さんはいないのではなく、出会えていなかったんです。

その後、吃音症のオンライン研修に主治医を誘ったり、流暢性形成法やリッカムプログラムなどの方法を院内で周知することで多職種に吃音症への介入方法を知ってもらい現在に至ります。

また、吃音症のお子さんは所属先で受け入れているものの、介入に自信が無い方もいらっしゃると思います。

そのような場合はぜひ、吃音症のワークショップにご参加ください。私は時々スタッフとして参加することがあるのですが、これから吃音症のリハビリを始める人や始めたばかりの方も多く来られています。また、オフラインの研修会の利点は近い地域の横のつながりを作るいい機会になることです。ぜひお近くの研修会の情報を収集してみてください。

学校との連携について

暑い日がかなり増えてきましたが、皆様体調良くお過ごしでしょうか。こんなに暑いのにまだセミはまだ鳴いておらず、夏と違った暑さに不思議な気持ちで通勤しています。

最近、埼玉県で国語教論が吃音を持つ児童の音読を笑う等不適切な発言、同級生からのいじめがあったことがニュースになっていました。

第二回のコラムでも軽く触れているのですが今回は、学校の先生との情報共有、カミングアウトについてお話させていただこうと思います。

学校の先生に伝えたい、伝えた方がいいこと

学校の先生にお伝えをした方がいいことは

- 吃音症とは何か

- 自分自身or担当児の吃音症状

- 学校ではどのような対応をしてほしいのか

の3つです。

①吃音症という言葉が有名になってきたものの、具体的にどのような症状があるのかはあまり知られていない印象を強く受けています。

学校の先生にお伝えする際には繰り返し(りりりりんご)、引き延ばし(りーんご)、ブロック(、、、りんご)という症状が吃音症の中核症状といわれているという、吃音の基本となる部分もお伝えすると吃音症について知っていただけます。

②次に学校の先生にお伝えしてほしいことはその中でも自分or担当児にはどのような症状があるのかです。

どのような場面(発表場面や慣れた人の前等)で出やすく、具体的にどんな症状があるのかを伝えることで理解を得やすいと思います。吃音症状以外にも随伴症状(体が強張る、前傾に姿勢が崩れてしまう等)がある場合は正確にお伝えしてください。

③最後に、伝えるべきもっとも大事な部分は“どうしてほしいか”です。この部分が抜けてしまうと、吃音症について理解してもらっても対応を理解してもらえないこともあるかもしれません。

発表場面はできるだけ避けたい、落ち着いて等の声掛けは返って焦ってしまい吃音症状が出やすい、言葉がうまく出てこないときは待ってほしいなどがありましたらぜひお伝えしてください。また、中学、高校、大学や専門学校になってくると授業によって先生が変わってしまいます。担任の先生だけでなく、学校の先生全体に共有してもらうと安心できる学生生活になると思います。

カミングアウトに悩む吃音症を持つ学生さんへ

他者にカミングアウトを行うことはとても勇気のいることだと思います。カミングアウトしたことによって不利益を受けてしまうのではないかと不安に思ってしまうこともあるかもしれません。

そのような時には必ず信頼できる保護者の方や友人または学校の先生、主治医やSTに相談してみてください。たとえ相談をした相手があなたの不安に対する答えを持っていなくても、話すことで心が軽くなることもありますし、話し合うことで一緒に解決方法を見つけることができることもあります。

吃音症と併存症(構音障害)がある場合

皆さんこんにちは。本格的に熱くなってきましたね。

ニュースも連日“危険な暑さ”の繰り返しです。前回のコラムの導入ではセミの鳴き声を聞いていないことについて書いたのですが、屋内での仕事なこともあってか七月中旬からやっと朝の通勤時に数匹鳴き声を聞くようになってきました。去年より鳴き声が少ない気がしますが、聞くだけで暑さを倍に感じるので不思議です。

さて、前置きが長くなってしまったのですが今回は吃音症と構音障害が併存していた場合、どちらを優先していくのかをテーマにしようと思います。

吃音症と構音障害などの併存する障害がある場合、どちらを優先するべきか迷うことがありませんか?特に私も就学が近いお子さんがこのパターンで来院された場合は迷います。

この場合、治療を優先するべきと考えているのは重症度が高い方、生活でより困っている方を優先するようにしています。お子さんには自覚症状がないことも多いので、親御さんからどちらの症状でより困っているのか、生活の中で支障をきたしているように見えるかを聞くこともあります。

なぜ優先する方を決めているのかといううと、当院では1回40分と決まっており、平行しての治療は時間がなかなか難しいです。

というのも、練習ばかりで難しいことに対して指摘され続ける部屋は楽しくないでしょうし、来るのが億劫では楽しいおしゃべりがなかなかできません。集中力も持ちませんし、気分転換に遊べる時間は入れてあげたいです(遊んでいる間もお子さんの自発話の様子を観察します)。

吃音に対してのアプローチもあり、構音障害のアプローチもあればお子さんは頭の中がいっぱいです。正直“ケースによる“としか言えない部分もあるのですが、来院されたお子さんの評価後に親御さんと話し合い優先順位を決めていくのが大切と考えています。

お話は変わりまして、8月23,24日はついに日本吃音流暢性学会が福岡県で開催されます。

私も参加を予定しており緊張していますが初めての九州上陸なのでおいしいグルメとリニューアルしたポケモンセンターフクオカを目指して励んでいきます。

日本吃音流暢性障害学会に参加してきました

夜は少しずつ涼しくなってきましたが、まだまだクーラーを消せない日々が続いています。

皆様いかがお過ごしでしょうか。先日ニュースで“残暑が厳しい”と話していました。残暑、、?まだ夏でしょ。と思いましたが、最近はトンボが飛んでいたり、職場の近くの桜の木の葉が散り始めていたり目に映るものには秋の気配を感じます。

先日の話が続くのですが、8月23日、24日に福岡県の九州大学で開催された日本吃音流暢性障害学会に参加してきました。

片道約5時間の旅だったため、都合がつかず初日のみの参加でしたが私自身学会発表をさせていただき大変学びの深まる一日となりました。

というのも、これまでの学会参加は聞くのみで、新たな情報を受け取るばかりだったのですが、今回は自分も発表する側として、“こうやって説明すると伝わりやすいんだ”、“こういうデータを取ることでより価値のある発表をすることができるんだ”と、新しい視点を持つことができました。

最近は人前で話すことが増え、話すことに少し自信がついてきていたのですが、学会発表はいざ前に立つと私の心臓の音が皆さんに聞こえているのではないかと思うほどの緊張でした。まだまだ未熟者。伸びしろしかないと考えて今後も励んでいきたいです。

会場には京都府言語聴覚士会の吃音委員会主催の第二回吃音支援者交流会のチラシも置いてありました。

私は第一部のシンポジウムで主に幼児期の吃音治療についてお話をさせていただきます。

リハビリの内容や、外部との連携をお話させていただこうと案を練っている最中です。

こちらで書かせていただいているコラムの内容と少し重なってしまう部分もあるかもしれませんが、オフラインの交流会であるため対面で伝えられる強みがあると考えています。

ぜひご参加ください。

福岡では屋台でラーメンを食べました。来年の学会は東京だそうです。楽しみ!

後輩育成の課題と現状

ここ数回のコラムの導入でセミについて書いてきました。

コラムを載せていただく頃には静かになっていそうですが最近は涼しくなってきてついにセミが大合唱をはじめています。今後はセミも秋の虫に並ぶ未来があるのでしょうか。なんとも不思議な気持ちです。

コラムを書き始めて来月で一年ですが、この一年で仕事も私生活も変化がありました。

特に私生活では入籍をさせていただき、仕事と家庭を両立する中で女性ならではの課題もあります。というのも当院では、県内の北部の患者様が集中していること、さらに吃音治療を行っているのが院内で私のみであることもあり、今後長期的に仕事を休まなければならなくなった場合のために私以外で吃音症のリハビリができる人を確保するが最大の課題になっています。

先日後輩に、吃音治療を協力してくれないかと聞くと「できますかね、、」と自信がなさそうに返事がありました。吃音のお子さんへの積極的なリハビリを開始して約三年間、患者さまを任されることへの期待に応えようと突き進んできましたが、振り返るとST間での情報共有の乏しさに気づき、後輩育成の必要性を感じています。

後輩育成にあたり、必要なことは、吃音への基礎知識、評価方法、初回面談、具体的な介入方法でしょうか。このような時のために問診表を作成しておいたのは正解だったなと感じています。(問診表につきましては過去の記録をご参照ください)初回の保護者への聞き取りは問診表にそって質問を行っていくことでスムーズなやりとりを行うことができるでしょう。その他の伝え方はまだまだ検討中です。後輩には一度見学に入ってもらうのもいいかもしれません。

私の職場ではスタッフの入れ替わりが殆どなく、後輩を育てる経験がとても少ないので正直に言いますと気を使いますしとても緊張します。他者に教えることによって、考えがまとまって新たな気づきがあることを期待しています。

第二回京都吃音支援者交流会

急に寒くなりましたが皆様衣替えは済みましたでしょうか。

先日京都吃音支援者交流会(以下:支援者交流会)で京都市内に行ったのですが想像していたより冷え込んでおり、ついてすぐにトレーナーを購入しました。何年も離れると温度を忘れてしまうものですね。

その支援者交流会では第一部のシンポジウムで幼児期の吃音への介入方法、また外部との連携についてお話をさせていただきました。

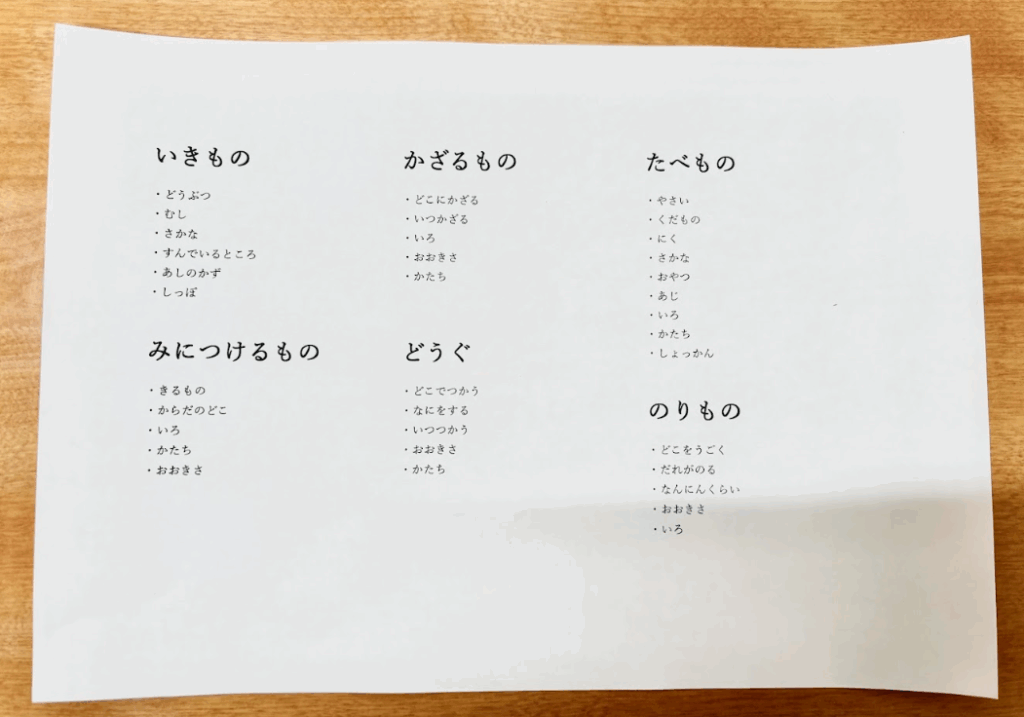

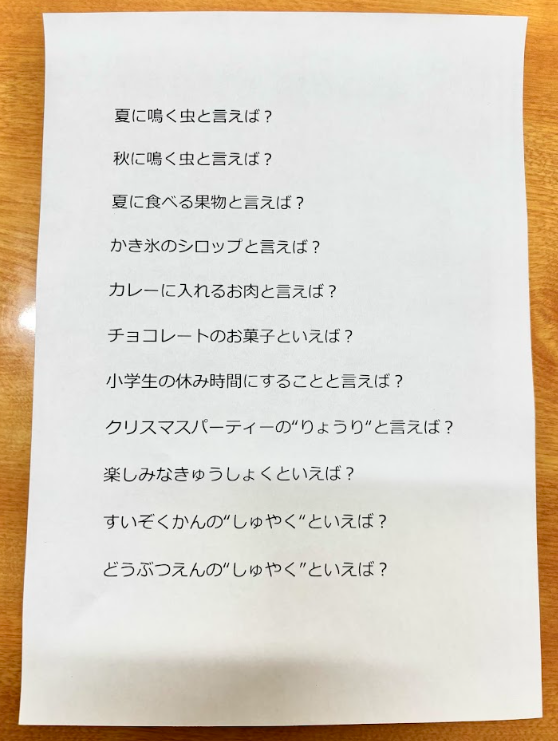

具体的にST室内でどのような遊びをしているのかをもっとお話ししたかったのですが、収まりきらなかったためこちらでご紹介させていただきたいと思います。以前コラムで触れたことがある話題なのですが別の方法になるので是非ご覧ください。

遊び① わたしは誰でしょう

遊び② 以心伝心ゲーム

この会で印象に残った言葉は吃音症で悩む方への“話を聞く練習”です。

この言葉にはとてもはっとさせられました。